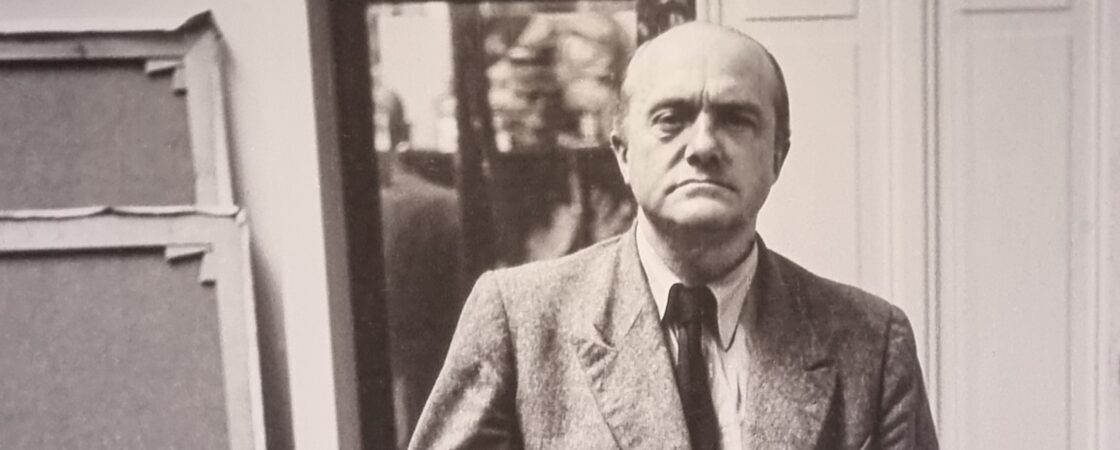

Max Carl Friedrich Beckmann wurde am 12. Februar 1884 in Leipzig geboren. Im Jahr 1900 ging er nach Weimar, da er die Aufnahmeprüfung an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule bestanden hatte. Auf der modernen und liberalen Weimarer Kunstschule trat er 1901 in die Klasse des norwegischen Porträt- und Genremalers Carl Frithjof Smith ein, den er laut eigener Aussage als seinen einzigen Lehrer betrachtete. Beckmann lernte 1903 auf der Kunsthochschule in Weimar Minna Tube kennen. Er verließ im Sommer 1903 die Kunstschule ohne Abschluss und ging für ein paar Monate nach Paris. Er reiste auch nach Amsterdam, Den Haag und Scheveningen. Er ging nach Berlin und wurde Ordentliches Mitglied der Berliner Secession. 1914 diente er als freiwilliger Sanitätshelfer an der Ostfront, im Jahr darauf in Flandern und in Straßburg. 1925 trennte Beckmann sich von Minna Tube und machte fortan seine neue Frau Mathilde Kaulbach unter ihrem Spitznamen „Quappi“ zu einer der meistgemalten und -gezeichneten Frauen der Kunstgeschichte. 1928 erreichte sein Ruhm in Deutschland den Höhepunkt mit dem Reichsehrenpreis Deutscher Kunst und einer ersten umfassenden Beckmann-Retrospektive in der Kunsthalle Mannheim. 1930 zeigte die Biennale in Venedig sechs Bilder von Beckmann.

Zugleich begannen die heftigen Angriffe der nationalsozialistischen Presse auf Beckmann. Dieser hoffte zu diesem Zeitpunkt noch, seine Arbeit unter den Vertretern dieser Partei unbehelligt fortsetzen zu können und von diesen vielleicht gar anerkannt zu werden. Bald erkannte er den „Irrsinn der Zeit“. Beckmann wurde im April 1933 aus der Frankfurter Städelschule entlassen. Er verließ Frankfurt im Jahr 1933 und lebte bis zu seiner Emigration in Berlin. Max Beckmann war für die Nazis einer der meistgehassten Künstler. In der Ausstellungen zur „Entarteten Kunst“, die durch ganz Deutschland tourten, war er prominent vertreten. Am 19. Juli 1937, dem Tag nach der Eröffnung der Großen Deutschen Kunstausstellung in München durch Adolf Hitler, hat Max Beckmann Deutschland für immer verlassen.

Exil in Amsterdam

Seine in den Niederlanden lebende Schwägerin Hedda Schoonderbeek holte das Ehepaar Beckmann aus Berlin ab und begleitete sie am 19. Juli 1937 nach Amsterdam, die Reise war als Urlaubsfahrt getarnt. Das erste im Amsterdamer Exil gemalte Selbstporträt trägt den Titel „Der Befreite“, auf dem er Ketten sprengt. „In het vootspoor van Max Beckmann“ führt 25 Orte in Amsterdam auf, an denen sich Beckmann aufgehalten hat und die als Motive für seine Bilder dienten.

Seit 1939 bewarb Beckmann sich um ein Visum für die Vereinigten Staaten. Seine Bemühungen um eine Ausreise scheiterten jedoch, sodass er während der gesamten Kriegszeit in Amsterdam bleiben musste.

Im Mai 1940 fand die Besetzung der Niederlande durch die deutsche Wehrmacht statt. In der Folge verbrannten er und seine zweite Frau Quappi ihre Tagebücher seit 1925. Beckmann musste sich 1942 einer Musterung der deutschen Wehrmacht unterziehen, er wurde jedoch für untauglich erklärt. Beckmanns Sohn Peter war Arzt und brachte über Sanitätstransporte regelmäßig Bilder nach Deutschland, um sie dort zu verkaufen. 1944 durfte Beckmanns Sohn Peter nicht mehr in die Niederlande einreisen und konnte keine Bilder mehr verkaufen. Am 31. Mai 1944 – er war 60 Jahre alt – wurde Max Beckmann erneut gemustert und dabei endgültig für untauglich erklärt. In Amsterdam entstand ein Drittel seines Werkes.

Auswanderung nach Amerika

Nach Ende des Krieges mussten Beckmann und seine Frau noch über ein Jahr auf ihre Non-Enemy-Erklärung durch die niederländischen Behörden warten. Diese war Voraussetzung für Auslandsreisen. Ab Ende September 1947 lehrte der Künstler erstmals seit 14 Jahren wieder und übernahm eine Meisterklasse an der School of Arts der Washington University in St. Louis. Am 27. Dezember 1950 starb Max Beckmann an einem Herzinfarkt mitten auf der Straße in Manhattan (Central Park West, 61st St.). Das neunte Triptychon Argonauten hatte er wenige Stunden vor seinem Tod vollendet, sein zehntes Triptychon Ballettprobe blieb unvollendet. Max Beckmann schuf in fünf Jahrzehnten etwa 850 (843 lt. dem 2021 erschienenen Werkverzeichnis der Kaldewei Kulturstiftung) Ölgemälde, Tausende von Zeichnungen, Illustrationen, Skizzen und Entwürfe.

Max Beckmann in Scheveningen

Im Sommer 1928 verbrachte Max Beckmann Ferien in Scheveningen. Im Anschluss an die Reise entstanden 1928 sechs Strandlandschaften (Nr. 291, 293, 295, 296, 297, 298). Er machte Skizzen und Fotos vor Ort und malte die Bilder dann in Frankfurt:

- Nr. 291: Blick auf das Meer (rot, grau, blau), Museum Ludwig Köln

- Nr. 293: Scheveningen, fünf Uhr früh, Bayerische Staatsgemäldesammlungen München

- Nr. 295: Strandpromenade in Scheveningen, Kunsthaus Zürich

- Nr. 296: Abend auf der Terrasse, Museum: ?

- Nr. 297: Badekabine (grün), Bayerische Staatsgemäldesammlungen München

- Nr. 298: Grauer Strand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen München